| 【明慧网二零二一年六月二十三日】(明慧网通讯员湖南报道)湖南郴州市77岁的雷保良女士,修炼法轮功后,百病缠身、几乎象一个废人一般的她,获得了健康。在一九九九年七月二十日中共迫害法轮功后,雷保良女士讲真相,被关押迫害,在劳教所、看守所遭受了种种惨无人道的折磨,并遭药物迫害,一度被迫害的全身瘫痪。 二零二一年五月八日上午,郴州燕泉路派出所陈所长带着两个警察闯入雷保良老人的住处骚扰,将近四个小时之后才离开。他们呆这么久,象是在等其他法轮功学员去雷保良家。 下面是雷保良老人诉述她的经历: 我叫雷保良,女,今年77岁,湖南省郴州市人。一九九三年十一月,我是偶然遇到一位大爷,从而接触到法轮大法的。这位大爷满面笑容,慈祥善良的样子让我感到很亲切。我问大爷:“大伯,你胸前佩戴的东西是什么啊?”他说:“这是法轮功的徽章。”原来他是炼法轮功的。我就一问到底,并且跟着他到了他家。大爷看我有心想要学炼法轮功,就送给了我一本书《法轮功》。 得法获新生 当我第一次接到金灿灿的大法宝书时,如获珍宝。翻开第一页,我看到了师父的照片,师父很慈悲。我顿时觉的自己多年飘零的身心象是突然找到了根,我终于找到了自己回家的路,找到了领自己回家的师父了! 修炼法轮大法之前,我百病缠身:腰椎间盘突出、血小板减少、脚关节肿大、乙型肝炎、类风湿、皮肤长疯团、左脑后遗症、鼻息肉、先天性弱视、满脸布满黑斑、肺气肿咳嗽起来象放鞭炮,越到后来呼吸困难,气管被棉球堵塞似的、耳鸣、有时还突然讲话没有声音、便秘、乳房肿瘤接近晚期、低烧,长期阵冷阵寒。 就这样一个百病缠身、几乎象一个废人一般的我,在修炼法轮大法之后,所有的疾病全都不翼而飞了。那种完全没有病的状态,是我从小到大从来都没有体验过的,我就象换了一个人一样。 修炼法轮功让我明白了人活着的真正意义。师父把宇宙的真理传授给了我,让我得到了这万古难遇的修炼的机缘。我的精神得到了充实,道德品质得到了提升。从此,我的人生有了目标,知道了如何做人,如何处事,不再浑浑噩噩、迷迷瞪瞪的活着了。 法轮大法直指人心,明确了修炼心性是长功的关键,心性多高,功多高,强调重德行善做好人。我有很多不明白的问题,师父都象开锁一样打开了我的心结。师父用最浅白的语言给我们弟子讲述了高深的法理。自从我修炼法轮功以后,我内心世界的变化简直太大了,心胸变的开阔了,气量也变大了。能理解别人,容忍别人,善待别人。我的心性在突飞猛进的直线升华,是师父在直接把我们往正道上引领。 一九九四年元月六日,我参加了师父在广州办的法轮功面授班。在广州学习班期间,我在公交车上,一个乘客把车窗用力使劲一推,把我的手割破出了血。我很快把手含在嘴里,怕对方看到引起他难过。如果我不修炼法轮功,我不会有这样的善心。 有一次,我在郑州捡到了一个钱包,当时我自己的行李都顾不得拿,马上直接找到了失主。当时失主都觉的简直太不可思议了。这都是我原来做不到的。学了法轮大法,真是心境辽阔,再大的仇恨都可以抛到九霄云外。 我在农村建房的砖瓦、木材、地皮都被前夫的兄弟占有了。我当时想等小孩大了以后再去算这笔账。可是修炼法轮功后,我有了不同的想法。我一直没有告诉儿女,怕他们会找人家的麻烦。再说修炼人也不能挑起仇恨,所以这件事也就不了了之了。以前我父亲被征兵入伍,我二伯母嫉妒我父亲继承了新房产,狠心诅咒我父亲死在外面。后来不久,我父亲真的死在了路上。我三岁时,我母亲就改嫁了。从此,我成了孤儿。为此,我对二伯母怨恨的心从未放下过。修炼法轮大法之后,我明白了人各有命。让别人占点利益,也不用记在心上;否则,恩恩怨怨何时才能了结?所以再大的怨恨也就一笔勾销了。 还有一次,一辆面包车违规行驶,把我撞倒在地上,我当时说话气都接不上来了。我大声说:“我是炼法轮大法的,不会有问题,你们先走吧。”我用手使劲招呼要他们都走,然后自己用力爬起来就走上了大马路。我回头望望他们,他们竟然还原地站着,动都不动,可能他们真的是被今天的奇迹给惊呆了吧。虽然被车撞了,但我仍然尽了法轮功学员的善心,按照大法师父的法去修自己。 讲真相 遭残酷迫害 一九九九年七月二十日,中共江泽民邪恶集团开始迫害法轮大法。十月二十五日,我去北京上访,为法轮功讨公道,讲真相。可是,很多法轮功学员被北京火车站派出所绑架,我也如此。第二天,他们非法把我转押到郴州驻京办事处。我在那里被非法关了三个晚上,我单位和当地公安过来接我。郴州驻京办事处的人要单位交了二千七百元钱后,我才被放出来。后来,这笔钱从我的工资里面非法扣除。 我一回到郴州,刚下火车,一群公安人员拿着摄像设备给我们非法摄像。然后把我送到单位宾馆非法关押,并且单位轮流派值班人员对我进行非法监视。 一九九九年十一月十日左右,单位廖书记等人送我回到家,并且要我交出大法书籍,我没有交。同一天,公安局一个姓何的警察也逼我交书,并逼我儿子开着单位的小车把我劫持到桂门岭拘留所非法关押。在桂门岭拘留所,我被迫害了十五天后,又被转送到了郴州第一看守所。 在看守所,我被非法关押了三个多月后,于二零零零年三月,我被非法劳教两年,被劫持到湖南株洲白马垅劳教所。劳教所找借口说我不“转化”,不服狱警,加期半年。我实际被非法劳教了两年半。 当我一进株洲白马垅劳教所,就被强行搜身。把我所带的衣服都倒地上,一寸一寸的摸。把我的新皮鞋从里面割烂,目的是搜大法经文。劳教所迫害法轮功的大队长丁彩兰为了达到“转化”法轮功学员的指标,对法轮功学员用尽各种残酷手段迫害。成立严管队、攻坚队,用欺骗、威逼、利诱等各种恶劣、高压的手段“转化”法轮功学员。 1、酷刑“打禾”、“剥老虎皮” 当时劳教所为了逼迫我“转化”,采取了极其恶毒的手段,几十个人集中迫害一个人。几个身材高大的人把我抬起来,再用力摔在地上,着地的那一瞬间,脑袋就象开花一样,眼冒金星。如此反复的长时间连续下来,导致我下身流血,内脏伤痛,肋骨处高高凸起。她们把这个迫害人的方式叫“打禾”。 为了达到让我更加痛不欲生的目的,想把我的肝区直接拍坏,所以对我的两肋使劲拍打。一群人用手在我身上抓、掐。掐肩的顶部,直接麻痹左右大脑这条大骨筋;拽、揪、拍、砍。从头上开始,用手指头使劲往里抠头部,整个头都麻木了,她们叫“扒蛇皮”、“剥老虎皮”;用手砍脖子、砍后脑勺、砍头顶;一个劲的扇耳光。有一个邪悟的人是衡阳的,打的手痛了还不停手,还在奋力打我的脸。打累了,就让我去面壁,说明天接着再打。 2、扯眼皮、拽耳朵、砍脖颈子 在那里,每天第一件事就是进电视房,听马三家演讲洗脑。我不听、不看,在心里背着大法师父的《论语》。她们就过来扯我的眼皮,把我眼皮翻上来、翻下去;还拽耳朵;还逼我写认识。跟我说:“来这是干什么的!就是转化你的!听了那么多还不转变,变不变!”我说:“要出淤泥而不染。”她们一下子跳起来,喊:“再打!再不悟再打!不转也得转!”她们立掌猛砍我的脑后脖子,而且是两个手掌同时使劲。还对着耳朵打,顿时我的耳朵什么都听不到了,只听到轰轰的响。 有时她们拿纸卷个筒,对着耳朵大声吼叫,她们叫“轰炸”;用手砍后脑勺,砍的又红又肿,她们叫“砍狐狸头”;使劲掐穴位,长时间掐腋窝、锁骨、耳朵等等多处敏感部位,被她们掐过的地方伤痕累累;用手指掐头皮,连头发一起往起拔;把头发都拨拉到脸上,达到丑化我、侮辱我的目的。几个小时折磨下来,我的衣服纽扣都被扯掉了,衣服被她们的手抓得都发臭了,身上没有一块好肉,都是紫的。

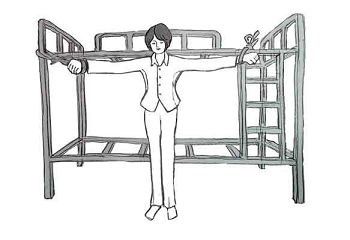

酷刑演示:暴打 |

不打我的时候,她们就在我耳边骂大法、骂大法师父,骂我,对我的人格进行侮辱。我被这样活活的折磨了十八天之久,身体上的痛苦和精神上的折磨,真正是痛不欲生!有人说马三家黑窝里学来的整人的邪恶手段都用尽了。这时候,劳教所领导赵贵保和一个女所长来了,我要赵贵保看我被打的又红又肿的地方。赵贵保说这是谁把你打成这个样子。我说没有人安排,她们也不敢这么做,何况这么久了是会要出人命的,我一定会曝光这次残暴。在这个黑窝里,就算是打死人也是被白打死,也会说和这里无关。 3、时时监控毒打 在劳教所,二十四小时都是被监视着的,就算是入睡都有人盯着你。最可笑的是,当时我的床上被挡了一块布,不让别人看到里面是谁,门上也挂着一块布挡着,不让人看。可能她们做尽伤天害理的事情也心虚吧,而且大概也是要把我往死里整做的准备吧。 夜晚我无法入睡,想通过炼功打坐康复一下伤痕累累的身体。不到一分钟,我的腿就被犹大给拖下来了。深夜又对我进行了一轮围攻迫害。到第二天下午,我躺在床上,有个良心尚存的人摸着我的肋骨,我告诉她这里痛。我听她在说不要继续打了,再打就会出人命了。 4、关在半山腰的小号里折磨 二零零一年元月,因为我坚持信仰真、善、忍,他们把我非法关在半山腰的小号里二十八天。小号里面只有块水泥板当床用,一张破棉絮只能放地上冰着。一个坑当便池,里面堆满了大便。有一个水龙头,但是没有水。还有一个专门迫害人的门,让人在上面撑不直,也蹲不下。 特警副队长潘向东用手铐扣住我的双手,再用一根长长的铁链拴住,猛的往下一拽,我身体往前一栽,几乎要倒在地上,手铐深深的卡进了我的手腕,象刀割一样剧痛。然后,把我拖到垃圾旁边的桔子树下,双手反铐在树上,整个头用布包起来,只留鼻孔出气,然后再用胶纸包扎实,让我挣脱不了。

中共酷刑示意图:吊铐、固定铐、反铐在大树上 |

进小号的时候又要铐我,我挣扎着不配合,一群人当时使劲把我推进了小号。特警正队长谭湘谦要我跪下,我不从。他就从我身后猛踹一脚,我倒在地下,他把我抓起来,反铐在那扇特制的门上,我站不直、也蹲不下。晚上睡在一个刚好容一个人的水泥板上面,只有一床又脏又破的棉絮。白天,破絮放在地上冰起。在小号里我被非法关了二十八天。头两天没有给我送饭,饿到第三天才送饭进来。 5、关大禁闭室吊铐 从小禁闭室出来,又被一种残酷的方式逼迫“转化”。他们把十七个坚定的法轮功学员关到一起,叫大禁闭室。门口摆着一箱电棍,一箱手铐。不准我们上厕所,屋里放着一个小桶,供十七个人大小便用。吃的东西都是从门缝里塞进来,或者从地上门坎过去。那门是铁圆柱的,不是铁板,方便监控我们。除了几个特警轮番监视外,只要认为有机可乘,一群吸毒人员随时闯进来拖抓我们。只准我们吃喝,却不准上厕所,其实就是变相的逼迫我们绝食。 二零零一年三月八日这天,我们不约而同的绝食反迫害。劳教所乘机用最恶毒的手段把我们往死里整。他们把我们每个人的两只手往两边拉到极限,再铐到床的上铺,一个接一个连铐起来,人没有丝毫的活动余地。只要其中有一个人动一下,连铐的所有人都要产生一阵剧痛。因为地面不够宽,还有人象被串绳一样,一串串的好几个人吊铐在同一上铺的柱子上。

中共体罚示意图:铐在床柱上 |

刚刚铐上时,给我们的脚下垫上一个东西,等全部铐完了,脚下的东西都被抽走,使我们脚沾不着地。顿时,手铐就陷进了肉里,手腕钻心的剧痛,头发昏,人呼吸困难,就象心脏错位了一样。有的人休克了过去,有的人脸色惨白,豆大的汗珠往外冒。 6、野蛮灌输摧残、药物迫害 更邪恶的手段是后面的灌食,由于手段过于残忍,有人说看到眼睛翻白了不松手,导致第一个被拖进去灌食的左淑纯就这么活生生的被迫害致死了。之后,左淑纯是被用门板抬出去的。因为要路过这个门口,所以大家都看见了。左淑纯从头到脚被盖着,右手耷拉在外面。 二零零一年三月十八日,门口开来了一辆车,进来几个特警。他们用暴力把我连拖带抬的拽上车,鞋子掉地上了都不让我穿回去。其中有一个叫唐队长的女性,还有一个年轻的女性。他们把我劫持到了劳教所外的一家医院,我看到有病人在那抽血。 我一来,一瞬间戒备森严,整个医院看不见其他真正的病人了。医生对我进行了各种检测,强行从指尖取血化验肝功能。接着,就将我推进一间房子,把我按在手术台上,进行内脏检查,做CT检查,还吊了几瓶不明药物。 我当时的身体状况并没有什么不适,我不明白他们为什么要用暴力的强制行为把我单独拖到医院里来,对我的五脏六腑进行全面检查。打吊针的时候,我不停的讲法轮功真相,但没有一个人吭声。过程中,除了几个医生,还有一个我从未见过的男干部守着。 从医院回来后,又安排我住在劳教所医务室,天天强迫我打吊针,和我一起打吊针的还有两个法轮功学员。打了一段时间之后,我们几个法轮功学员发现身体都出现了很大的问题,膝盖发软,没有了力气,走路两脚不听使唤,与大脑协调不起来。其中一个法轮功学员夏晴更是严重到眼睛发直,流着口水,象是患了痴呆一样,只能扶着墙壁走路。 7、“严管队”虐待 我问他们:“你们这是打的什么东西?打出问题来了。我现在脚走路都走不稳了,我将来要曝光你们。”结果,就把我搞到“严管队”去了。在那里,天天坐小板凳,背朝外面,脸朝墙壁。坐小板凳也是酷刑,要求怎么坐怎么坐的姿势都是邪恶研究出来的。人一身的重量都靠臀部尖那根骨尖在承受着。瘦的人坐一下就不行了。 有一天晚上,我睁开眼睛,看到一个脑袋伸到我面前,我吓的喊了一声。那人说:“我听你是不是在背经文。”还有一天晚上,在没有妨碍任何人的情况下我盘了一下腿,两个警察就把我拖了出去,一直拖到办公室。一个拖,一个用电棍猛击我的左脚,打的我左脚连脚趾尖都是黑的。然后把我甩在办公室地上。 有一次,一个高高胖胖的女陈队长,拿了一只杯子(我看到那杯子里有白色粉),然后再装上水,强行把我按在椅子上,再坐在我身上,还把我的手反过去,另外一个人又按住我的头,撬开我的嘴,把那杯装了不明粉末的水灌我。为了剥夺我的休息时间,经常到了晚上三点了也不让我下班,借口是赶任务加班。 8、被迫害的全身瘫痪 大约是二零零二年一月,当时我被迫害的全身瘫痪,上床都需要人把另一只脚抬上去,手端不起碗,脚不能走路,吃饭都是人家喂。我的膝盖肿的很大,脓血交加,而且全身发痒,长满了比芝麻大一点的小疙瘩。痒的要命,一抓小疙瘩就冒血,结果一身皮肤全都溃烂了。身体直不起,因烂皮扯的裂缝痛,皮肤变成了多种颜色。刚开始皮肤是红色的,烂过之后变成黑的、青的、黄的。因为我不放弃大法修炼,被非法多加半年。两年半的非人生活,就如同掉进了妖魔洞里,生不如死。

中共酷刑示意图:注射药物 |

大约二零零一年五月初,由于他们往我身上打的毒针伤害了我的身体,使我吃不下饭。到了第五天,那个特警队潘队长把我拖到楼下一间阴森森的地下室里。在那里关了一个曹姓的老年法轮功学员,有个播放机一直播放邪悟的东西给他听。这间房子地上垫的东西都有着人挣扎的痕迹,好象是灌食专用的。除遭酷刑之外,别人不会被关到这里来。我被拽下来了,高个子抓住了我的头发使劲往墙壁上撞。 为了帮助那个法轮功学员的正念,我就背《论语》,念“法轮大法好!”那个播放机瞬间就停止播放了。潘队长立即把我再往里头房间拖,离开了那个老年法轮功学员。再把我往铁床下拖,把手铐固定在床铺下,再摆放两台机子放邪恶的东西想往我大脑里灌,可是又没有播放出来。不是没电,就是机器出故障。他们还拿电棍电我的嘴,直到他们都离开地下室。我在床底下趴了不知道多久,才放了我。 本来我就是个疾病缠身的活死人,修炼法轮功才有了身体的健康。真、善、忍宇宙大法,这是我生命需要的,他们要我放弃修炼,那是要我的命!我怎能好坏不分善恶不明,人各有志,信仰自由。我吃不下饭,他们又再乘机对我灌食。这一次灌食捏着我的鼻子不放,然后用削尖的竹筒灌,划破了我的喉咙,我尖叫一声,一阵剧痛。 有一次,我突然被喊去一个会议室,那里有讲台。我一进大门,看见讲台上坐了个女的,同时也安排我坐了一个位置,就象是一个演讲用的会场。没等我入座,我就发现有人要对我录像,我顺手把我的脸盖住,我边往出跑,边喊着:“我不干,我不干。”我知道他们想陷害我上镜头,然后再强加别人的邪说,目的很恶毒。 有一天,省妇联来了一男一女找我谈话,这时我正在被关小号,头都是晕的。我直接讲我在遭受迫害,大法师父教我做一个品德高尚、利国利民、而且身心健康的人。我们知道自己没有做错事,所以那些酷刑、谎言改变不了人心,改变不了我们对师父、对大法的正信。这内在的变化,是来自内心深处的渴求。谁都不可能改变我们,只有真、善、忍才能改变我们。 一次,我所在小号的狱警们气冲冲的来了,说:“你们法轮功怎么还在天安门自焚啊?”我说:“那绝不是法轮功的学员,不要搞栽赃,那是魔干的,那是在迫害大法。大法书中很明确的规定不能杀生。”我还说:“我们这么多人被你们打,哪个人还过手?” 二零零一年的某个月,劳教所召集了各地“610”准备开“表彰大会”。当时我没任何个人安危顾虑,我应该维护大法,清除邪灵!我在大会上高呼:“法正乾坤!”同修们也都齐声高呼:“法轮大法好!法轮大法是正法!” 这次以后,株洲劳教所对我进行报复性的打针,我被长期的吊针灌食。在那个邪窝里,警察每天想出各种残忍之极的害人方法,想尽一切办法要把人追求真善忍的信仰破坏掉。 被非法判刑、在看守所遭受迫害 二零零二年八月的一天,我从一位法轮功学员邓果君(已经被迫害致死)家门口路过,她摆个长凳在门口坐着,招呼我进屋坐一下,我们几年没见了。结果被监控她的人诬陷为聚会,并举报到了公安局。我和邓果君被绑架到郴州市北湖区邪党学校。就在路途中,北湖区“610”吴志强坐小车追上来了,问抓的是谁?当知道是邓果君之后,恶狠狠的从车上抻出右手一挥说:“罚款一万元!” 我们被非法关押在邪党学校两天后,又转到各自的单位继续遭受迫害。我又在单位宾馆被单位专人轮流监视。过了大约一个星期,“610”吴志强和两个公安来非法审我,大声吼问大法真相资料的来源。他们又要我表态,写东西放弃炼功。还说:“给你两天时间考虑,否则就送到大西北去。”其中一个年轻人把我非法押送到了螺蛳岭看守所。 几个月后,他们在北湖区法院对我非法开庭。到了法院,我一下车就被强行戴上手铐,我高呼“法轮大法好!”一个便衣警察在走廊上没人的地方,对着我的脸猛打一掌,我被打的晕头转向,两眼翻花,什么也看不见,因为扶着墙壁才站稳了。非法开庭时,没有旁听的人,我自己辩护。检察官、法官一面之词的构陷我。邓果君被非法判刑三年;我被非法判刑一年半,在看守所执行。 在看守所里,我不配合做奴工,狱警就不开风门,并收走了电视机。十几个人大小便都在监室里,臭气熏天。狱警这么做的目的就是挑起同仓的犯人仇视我,不断的折磨我。一次,我在外面风池打坐,当时正值冷天,一个吸毒犯提一桶冷水对着我的脸猛力一泼,当时我就象掉进水里一样呛了一鼻子水,整个一身衣裤、头发都湿了。 有一次,小唐队长抢去了别人传给我的手抄本大法书。我绝食抗议,他们趁此机会野蛮灌食,选了几个男犯人把我拖到走廊上,强行将我按倒地下,踩住我的头发,用铁器从我的鼻子根里往里钻。我大叫一声,其中一个犯人说:“我就不怕你死。”并且立刻把妇科用的扩宫器插进我的嘴里,用掺好的牛奶状食物往我嘴里猛倒。有个吸毒的人以为是牛奶,也想尝一尝。我看到有人使了一下眼色,她马上就不尝了。我知道,她们给我灌的东西都是有问题的。 很多法轮功学员的善行也在潜移默化的影响着有良知的人。服刑期间,犯人们会对坚定的法轮功学员敬佩不已。记得有一年大年三十的晚上,因为她们长期都在看法轮功学员炼功,她们觉的很好,她们全仓的犯人竟然集体和法轮功学员一起炼功,只有一个哑女没有炼。后来我问她;“你为什么不炼?”她打手势回答说:“我吸毒,天不允许。”以此来表达自己对法轮功和法轮功学员的敬意。 还有的犯人公开表示:“回去我也要修炼法轮功。”曾经有一名犯人因为听信了中共栽赃迫害法轮功的新闻,害怕到睡觉的时候都不敢瞟一眼法轮功学员的床,也不敢看法轮功学员一眼,只能面壁着睡,才觉的安心。但是后来她竟然改口说道:“我认为法轮功学员是最可信、可靠、又善良的人。回家了,我也要学法轮功!” 以上是我遭受中共迫害的事实,也是在中国大陆发生的对法轮功学员残酷迫害的冰山一角。 朗朗乾坤,报应不爽。其实这些迫害法轮功学员的人,被中共邪恶集团绑架,做出这些丧尽天良的事情,从而永远失去了自己的未来,他们才是最可怜的人。

|